Vol. 32“綺麗寂び”の精神を現代に継ぐ

宇治で育まれる伝統の茶道具朝日窯 松林俊幸さん

宇治で育まれる伝統の茶道具朝日窯 松林俊幸さん

幸(sachi)とは?

職人技と呼ばれる“極み”を完成した人々、”ケアメンテ”も縁の下の力持ちに徹し、

静かに”技”を研鑽している。伝統工芸の職人技とケアメンテの職人技は共通しており、

それぞれの技の“極み”を発見してもらうために「幸」がある。

長年に渡りご紹介してきたハッピーの季刊誌 「幸(sachi)」が、WEB版に生まれ変わり待望の復刊です。

宇治茶発祥の地として今も多くの茶畑や茶舗がある宇治市。その中で、江戸初期を代表する茶人、小堀遠州ゆかりの茶器を作り続ける窯元があります。宇治川沿いにある朝日山を背に、今も登り窯でその技術を受け継ぎながら新しい器の表現に挑戦する朝日焼Shop & Galleryの店主でありブランドマネージャーを務める松林俊幸さんにお話を伺いました。

「遠州七窯」に数えられる朝日焼

鎌倉時代に茶葉の栽培が普及して以降、茶の名産地として名を馳せてきた宇治。茶の湯を大成した千利休は宇治茶を第一とし、江戸時代になると将軍家直用の茶葉が宇治で栽培されるようになりました。

そんな宇治に注目し、自ら好みの茶道具をこの地で作らせたのが江戸初期に活躍した茶人・小堀遠州でした。慶長年間(1596~1615)に開窯した朝日焼の名は、この地で作陶を始めた初代が遠州から与えられたもので、「遠州七窯」の一つとして知られています。

良質な粘土が採れた朝日山と宇治川に寄り添うように佇む朝日窯の工房。

遠州が追求した“綺麗寂び”

茶の湯とともに歩みを始めた朝日焼は、小堀遠州の“綺麗寂び”という美意識を表現しているのが特長です。“侘び寂び”と呼ばれる茶の湯の世界観に華やかさが加わったもので、朝日焼は大名や公家など多くの茶人を魅了し、長く珍重されてきました。八世の時代には煎茶器作りにも取り組み、現在でも茶の湯のみならず煎茶の器も作る窯元として知られています。

現当主を務める十六世松林豊斎さんはそんな窯元の長男として生まれ、サラリーマンを経験したのち家業を継いで作陶をスタート、朝日焼伝統の鹿背(かせ)や紅鹿背(べにかせ)をはじめ、月白釉(げっぱくゆう)流しと呼ばれる淡青色(たんせいしょく)の釉薬がかかった現代的な作風で知られています。

「鹿背は鹿の背中のような模様のことで、朝日焼の特徴的な窯変です。宇治の粘土を使い登り窯で焼くからこそ生まれる表情なんですよ」と俊幸さん。

一方の月白釉はもともと中国の鈞窯(きんよう)という窯で作られていたものだとか。

「月白釉は若くして亡くなった叔父が研究していた釉薬でした。その後祖父が研究を引き継ぎ、私の兄である十六世が主に月白釉を用いた茶碗を作るようになりました」

従来の茶碗とは趣が異なる清涼さと華やかさを備えた作品は、明るいモダンな空間にも合わせやすく、まさに遠州が唱えた“綺麗寂び”の世界観を現代に伝えています。

広報を任されている俊幸さん。幼い頃の遊び場でもあった工房のことは何でも知っています。

長年の熟成を経て適した粘土に

朝日焼に使われる土は、かつては窯元のそばにある朝日山から採取されていたそうです。長い年月をかけて宇治川が運んできた堆積物によってできた粘土層は程よい粘りがあり、陶器作りに向いていました。

今使っている土は採取してから50年ほど風雨にさらしたものだそうで、それをいったん乾燥させ再度水を加えて練ってからようやく陶器作りに適した粘土になるのだとか。長期間寝かせることで土が熟成し、粘り気の強い腰のある粘土へと変化。さらに焼き上がったときの発色が良くなると言います。

「先人が私たちのために採っておいてくれたように、私たちも土を採取して後世の作陶のために取り置いておくことも仕事のうちです。しかし、消費するだけではいつか枯渇してしまいますから、資源を大切に使って守っていかないといけないと考えています」

そのため、朝日窯ではまだ“循環型社会”という言葉がなかった時代から、土を無駄にせず再生していくことを重視し、京都の作陶文化が育んできた技だけでなく、資源や環境を大切にする心も代々伝えられてきたのです。

朝日窯ではロクロでの器作りが主流。土を熟成させることによって、ロクロでの成形がしやすい土になるそうです。

朝日焼に命を吹き込む登り窯

かつて京都でも登り窯が使われてきましたが、排煙の問題もあり昭和46年に府の条例で登り窯の使用が禁止されるとガス窯や電気窯が主流になりました。そんな中、今も登り窯を使っている朝日窯は希有な存在です。

「実はこの登り窯は煙が出ないように設計されているんですよ。地域から受け入れられる窯元であり続けるために十四世が研究を重ね、まだ規制される前に無煙化を実現しました」

鹿背や紅鹿背など朝日焼特有の柔らかな窯変は、「この登り窯と燃料に使う赤松がそろってこそ」と英断を下した祖父に感謝する俊幸さん。

「赤松を使うのは油分を多く含むため火力を上げるのに適しているからです。火入れのときは当主が温度や酸素の状態を見極めながら薪を入れる指示をしていき、登り窯の内部温度は最高で1300~1400度くらいまで上がります」

酸素が供給される手前の部屋と奥の部屋とでは温度が異なる上、作品の配置の仕方によっても火の周り方に変化が生じるため、窯のどこにどの作品を置くかといった事前の設計も重要なポイント。そして三日三晩にわたる火入れの間に用いる薪は、2トンから3トンにもなるそうです。

そうして十分な酸化焼成をした後は窯を閉じて還元を行い、作品に対面できるのは5日目になってから。薪を入れるタイミングや量は当主の経験則によるところが大きく、目論見通りの窯変が生まれ安堵することがある一方で、時として期待値に届かないことも。しかし、思い通りにならない窯変の難しさもまた、登り窯のおもしろさなのです。

神聖な場所でもある登り窯にはしめ縄や神棚が置かれています。「玄窯」という名は、三笠宮妃殿下より十四世が賜ったもので、十四世の作品の押印にも用いられています。

朝日焼の魅力を世界へダイレクトに発信

朝日窯でもインバウンド客の増加は例外ではなく、特に近年は陶芸教室の参加者の約8割を外国人が占めるほど。そのため英語での予約システムの構築や英会話スタッフの常駐などの対応を早くから進めてきました。そこには単に陶芸体験をしてもらうだけでなく、京都が培ってきた茶の湯の文化を知ってもらいたいという想いがあります。

「受け入れには大変な面もありますが、国内外を問わず、私たちの仕事に興味を持ってくれる人に対してしっかりと届けていきたいという気持ちの方が強いですね。他の京都の工芸作家さんたちと海外に出展する活動も行っていて、ダイレクトに海外の方とつながることで以前より世界が近くなった気がしています」

京都の材料や自然、そして茶の湯の伝統を守りながら、時代の変化を受け入れ新たな発見や刺激を作品作りにも生かしていくーー。マルチな才能と進取の気風を持ち合わせ活躍した小堀遠州の精神が、今も朝日窯で受け継がれています。

作業場で作品作りに向き合う十六世松林豊斎さん。早くから海外を視野に入れた活動にも力を入れています。

作品作りはロクロだけでなく型を用いて作られるものも。指先で感覚を確認しながら細部の調整を行っていきます。

職人さんの手に馴染んだ道具類。

ずらりと並んだ干支の縁起物。微妙な表情の違いもまた愛らしさにつながっています。

宇治は『源氏物語』最後の十帖である「宇治十帖」の舞台。工房の近くには記念碑やモニュメントも見られます。

朝日焼 Shop & Gallery

朝日窯から歩いてすぐのところにある直営店「朝日焼 Shop & Gallery」は、大きな窓から宇治川の豊かな流れを望む心地よい空間です。日常づかいできる器から本格的な茶道具まで幅広い作品を購入できるほか、お茶のある暮らしや文化に触れるワークショップなどの体験も。春は桜、秋は紅葉の風景とともに器選びを楽しんでみてはいかがでしょうか。

住所:宇治市宇治又振67番地

電話:0774-23-2511

開館時間:10:00~17:00

定休日:月曜(祝日の場合は翌日)・毎月最終火曜日

https://asahiyaki.com/

バックナンバー

旧版(冊子版)のバックナンバーはPDFでご覧いただけます。

vol. 31

vol. 31

2024年6月 vol. 30

vol. 30

2023年6月 vol. 29

vol. 29

2023年1月 vol. 28

vol. 28

2022年8月 vol. 27

vol. 27

2022年1月 vol. 26

vol. 26

2021年8月 vol. 25

vol. 25

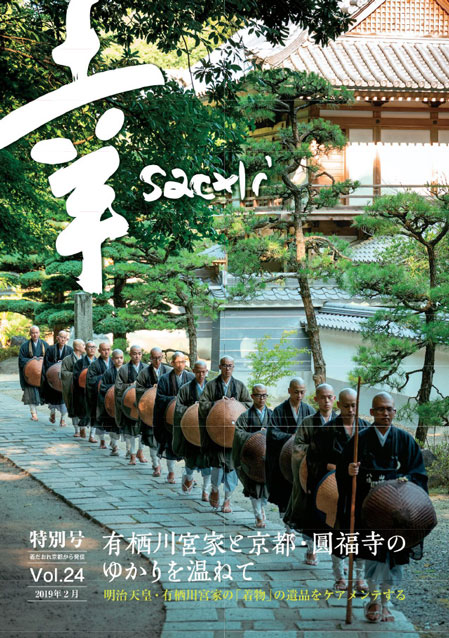

2019年9月 vol. 24

vol. 24

2019年2月 vol. 23

vol. 23

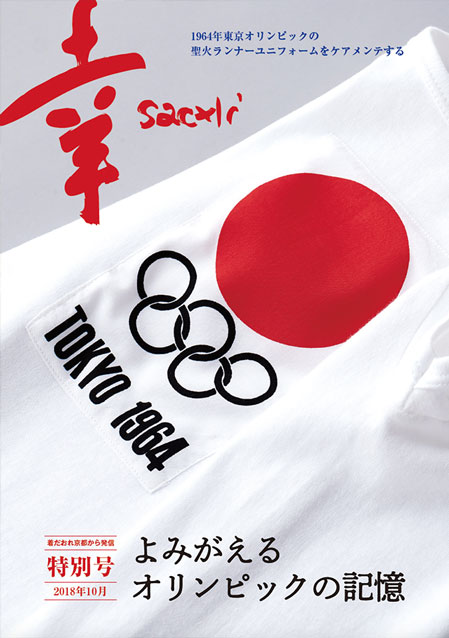

2018年10月 vol. 22

vol. 22

2018年5月 vol. 21

vol. 21

2018年2月 vol. 20

vol. 20

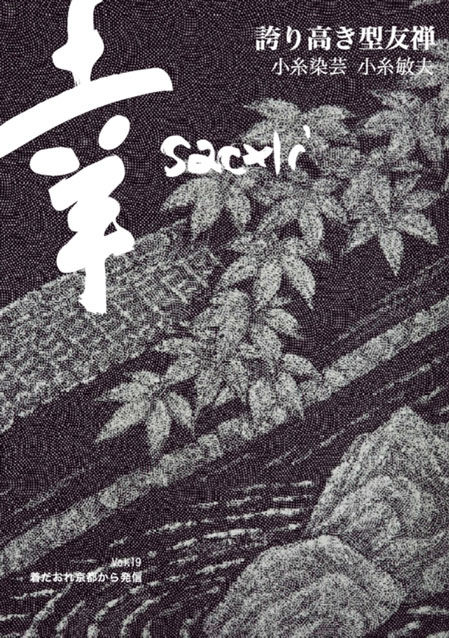

2010年9月 vol. 19

vol. 19

2010年8月 vol. 18

vol. 18

2010年4月 vol. 17

vol. 17

2009年7月 vol. 16

vol. 16

2010年1月 vol. 15

vol. 15

2009年4月 vol. 14

vol. 14

2009年1月 vol. 13

vol. 13

2008年10月 vol. 12

vol. 12

2008年8月 vol. 11

vol. 11

2008年7月 vol. 10

vol. 10

2008年2月 vol. 9

vol. 9

2007年12月 vol. 8

vol. 8

2006年秋 vol. 7

vol. 7

2006年夏 vol. 6

vol. 6

2006年春 vol. 5

vol. 5

2005年冬 vol. 4

vol. 4

2005年秋 vol. 3

vol. 3

2005年夏

(臨時) vol. 2

vol. 2

2005年夏

Before&After 検索 / 概算お見積り事例集「さがす」

Before&After 検索 / 概算お見積り事例集「さがす」